探究火焰菜的烹饪方式:揭秘中欧饮食差异的启示

火焰菜在中国的烹饪方式与欧洲人有着显著的差异。欧洲人主要将火焰菜作为点缀或者利用它的染色效果来增添菜肴的色彩,其是火焰菜与汤品搭配最为出色。相比之下,中国人通常会采用清淡的烹饪方法,将火焰菜榨成汁或凉拌食用。

火焰菜又称红菜头、紫头、根甜菜,是属于藜科甜菜属的二年生草本植物。它原产于北非、欧洲和西亚的地中海沿岸,是欧洲和美洲主要的蔬菜之一。火焰菜的肉根肥大、颜色艳丽、纤维素含量少、口感柔嫩、营养丰富。

紫菜头实际上是甜菜的一个变种,起源于公元前3世纪,作为蔬菜被人们用约始于1500年,直到公元前后才陆续培育出紫菜头品种。在中国,主要在大城市郊区进行种植。紫菜头肉质根富含花青素甙,色泽鲜艳,纤含量低,口感脆嫩,适合作为蔬菜生食或烹饪,还可加工成罐头。富含糖分和多种矿物质元素的紫菜头略带甜味,但营养价值却极高。

丹麦的紫菜头是1986年引进的特种蔬菜品种,除了生食,它在调节蔬菜花色品种方面发挥着一定的作用。无论是家庭食谱还是西餐配料至在大型宴会上,都可以看到火焰菜的身影。将其用于餐厅的配菜、雕刻或制作冷盘,色泽鲜艳、口感优雅。火焰菜还可提取色素工成酱菜和罐头等,颇受消费者欢迎。由于饮食文化的差异,欧洲国家和中国对待火焰菜的食用方式也有明显区别。俄罗斯的罗宋汤以焰菜为主要配料,体现了俄罗斯饮食文化的特色。俄罗斯素有“战斗民族”之称,与其民族的坚韧和顽强品质有关。作为世界上领土最广阔国家,俄罗斯气候寒冷漫长,为了抵御严寒,食物需具备高热量,因此高脂肪食物能够满足人体热量需求。而像罗宋汤这种温暖且口味酸甜食物更是俄罗斯人的首选。

甜菜根是俄罗斯红菜汤(罗宋汤)的主要原材料,这道暖色系的红菜汤是俄罗斯人的挚爱,也是家常。俄罗斯红菜汤的食材主要包括红甜菜头、胡萝卜、西红柿和圆白菜等。在严寒的季节,俄罗斯人需摄入高热量食物以保暖,因此他们喜欢汤表面浮油、浓郁醇香,这符合俄罗斯人的口味特点。

中国部分人初次品尝正宗罗宋汤可能对其口感复杂的味道感到不适,因为中国人偏爱清淡口味,即使是荤汤也会尽量保持食材的原汁原味,例如清蒸鲈鱼。这反映出俄罗斯人偏爱浓厚口味的饮食习惯,无论是炒菜煮汤是制作料理,都需要大量香料调味。俄罗斯传统菜肴口味重,酸甜咸辣样样俱全。

在俄罗斯,正宗的罗宋汤少不了火焰菜,这使得罗汤呈现出独特的红色。中国人常说的罗宋汤实际上是红菜汤的变种,罗宋一词是俄罗斯音译,红菜汤则是20世纪由俄罗斯传入中国的。中国南方较购买到红菜头,因此中国制作的罗宋汤主要依靠番茄酱和西红柿来调配成红色。甜菜头也可以蒸熟后切块或切片制成沙拉。欧洲人常说,让孩食用甜菜根沙拉,可帮助提高身体素质。

从火焰菜的烹饪方式来看,中国自古以来都非常重视饮食。《礼记·礼运》中有“饮食男女,大欲存焉”的记载;孔子也强调“食不厌精,脍不厌细”;而老子也提出“治大国若烹小鲜”的观点。这表明饮食既是人类生存和社会活动的基础,也是文化的载体和表现形式。

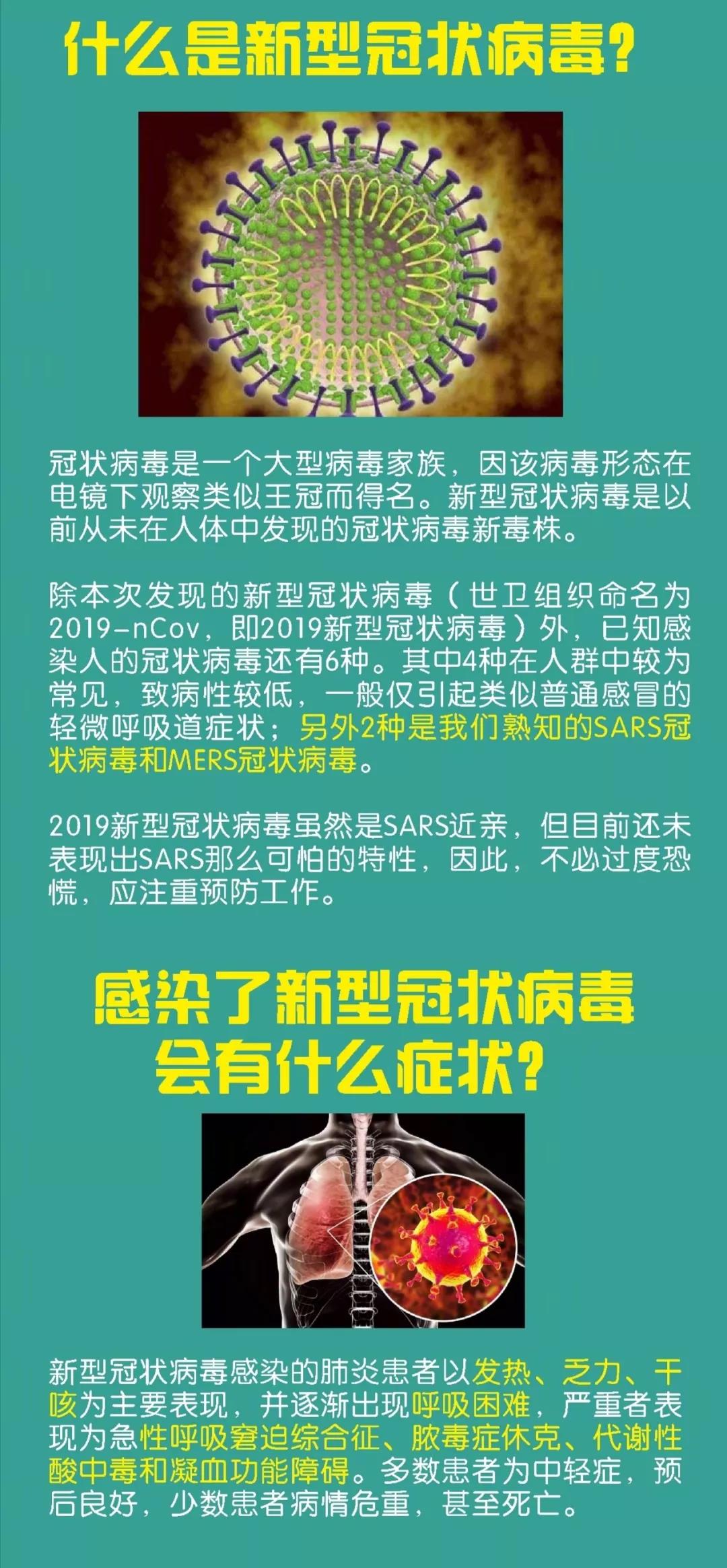

火焰菜艳丽的色泽能够唤醒人体内的食欲。俄罗斯人和欧洲人喜欢将火焰菜用作染色剂,增品的食欲。火焰菜丰富的营养价值使其被视为蔬果中的红宝石。根据《本草纲目》的记载,紫菜头是女性最天然的补血药,尤其适合贫的人群...

中西饮食文化差异

餐饮产品由于地域特征、气侯环境、风俗习惯等因素的影响,会出现在原料、口味、烹调方法、饮食习惯上的不同程度的差异。 正是因为这些差异,餐饮产品具有了强烈的地域性。 中西文化之间的差异造就了中西饮食文化的差异,而这种差异来自中西方不同的思维方式和处世哲学。 中国人注重“天人合一”,西方人注重“以人为本”。 这里简要从下面三个方面谈谈中西方饮食文化的差异。 一、两种不同的饮食观念对比注重“味”的中国饮食,西方是一种理性饮食观念。 不论食物的色、香、味、形如何,而营养一定要得到保证,讲究一天要摄取多少热量、维生素、蛋白质等等。 即便口味千篇一律,也一定要吃下去——因为有营养。 这一饮食观念同西方整个哲学体系是相适应的。 形而上学是西方哲学的主要特点。 西方哲学所研究的对象为事物之理,事物之理常为形上学理,形上学理互相连贯,便结成形上哲学。 这一哲学给西方文化带来生机,使之在自然科学上、心理学上、方法论上实现了突飞猛进的发展。 但在另一些方面,这种哲学主张大大地起了阻碍作用,如饮食文化。 在宴席上,可以讲究餐具,讲究用料,讲究服务,讲究菜之原料的形、色方面的搭配;但不管怎么豪华高档,从洛杉矶到纽约,牛排都只有一种味道,无艺术可言。 作为菜肴,鸡就是鸡,牛排就是牛排,纵然有搭配,那也是在盘中进行的,一盘“法式羊排”,一边放土豆泥,旁倚羊排,另一边配煮青豆,加几片番茄便成。 色彩上对比鲜明,但在滋味上各种原料互不相干、调和,各是各的味,简单明了。 中国人是很重视“吃”的,“民以食为天”这句谚语就说明我们把吃看得与天一样重要。 由于我们这个民族几千年来都处于低下的生产力水平,人们总是吃不饱,所以才会有一种独特的把吃看得重于一切的饮食文化,我想,这大概是出于一种生存需要吧。 如果一种文化把吃看成首要的事,那么就会出现两种现象:一方面会把这种吃的功能发挥到极致,不仅维持生存,也利用它维持健康,这也就是”药补不如食补”的文化基础;另一方面,对吃的过份重视,会使人推崇对美味的追求。 在中国的烹调术中,对美味追求几乎达到极致,以至中国人到海外谋生,都以开餐馆为业,成了我们在全世界安身立命的根本!遗憾的是,当我们把追求美味作为第一要求时,我们却忽略了食物最根本的营养价值,我们的很多传统食品都要经过热油炸和长时间的文火饨煮,使菜肴的营养成分受到破坏,许多营养成分都损失在加工过程中了。 因而一说到营养问题,实际上就触及到了中国饮食文化的最大弱点。 民间有句俗话:“民以食为天,食以味为先”。 就是这种对美味的追求,倒使我们忽略了吃饭的真正意义。 中国人在品尝菜肴时,往往会说这盘菜“好吃”,那道菜“不好吃”;然而若要进一步问一下什么叫“好吃”,为什么“好吃”,“好吃”在哪里,恐怕就不容易说清楚了。 这说明,中国人对饮食追求的是一种难以言传的“意境”,即使用人们通常所说的“色、香、味、形、器”来把这种“境界”具体化,恐怕仍然是很难涵盖得了的。 中国饮食之所以有其独特的魅力,关键就在于它的味。 而美味的产生,在于调和,要使食物的本味,加热以后的熟味,加上配料和辅料的味以及调料的调和之味,交织融合协调在一起,使之互相补充,互助渗透,水乳交融,你中有我,我中有你。 中国烹饪讲究的调和之美,是中国烹饪艺术的精要之处。 菜点的形和色是外在的东西,而味却是内在的东西,重内在而不刻意修饰外表,重菜肴的味而不过分展露菜肴的形和色,这正是中国美性饮食观的最重要的表现。 在中国,饮食的美性追求显然压倒了理性,这种饮食观与中国传统的哲学思想也是吻合的。 作为东方哲学代表的中国哲学,其显著特点是宏观、直观、模糊及不可捉摸。 中国菜的制作方法是调和鼎鼐,最终是要调和出一种美好的滋味。 这一讲究的就是分寸,就是整体的配合。 它包含了中国哲学丰富的辩证法思想,一切以菜的味的美好、谐调为度,度以内的千变万化就决定了中国菜的丰富和富于变化,决定了中国菜菜系的特点乃至每位厨师的特点。 二、中西饮食对象的差异西方人认为菜肴是充饥的,所以专吃大块肉、整块鸡等“硬菜”。 而中国的菜肴是“吃味”的,所以中国烹调在用料上也显出极大的随意性:许多西方人视为弃物的东西,在中国都是极好的原料,外国厨师无法处理的东西,一到中国厨师手里,就可以化腐朽为神奇。 足见中国饮食在用料方面的随意性之广博。 据西方的植物学者的调查,中国人吃的菜蔬有600多种,比西方多六倍。 实际上,在中国人的菜肴里,素菜是平常食品,荤菜只有在节假日或生活水平较高时,才进入平常的饮食结构,所以自古便有“菜食”之说,菜食在平常的饮食结构中占主导地位。 中国人的以植物为主菜,与佛教徒的鼓吹有着千缕万丝的联系。 他们视动物为“生灵”,而植物则“无灵”,所以,主张素食主义。 西方人在介绍自己国家的饮食特点时,觉得比中国更重视营养的合理搭配,有较为发达的食品工业,如罐头、快餐等,虽口味千篇一律,但节省时间,且营养良好,故他们国家的人身体普遍比中国人健壮:高个、长腿、宽大的肩、发达的肌肉;而中国人则显得身材瘦小、肩窄腿短、色黄质弱。 有人根据中西方饮食对象的明显差异这一特点,把中国人称为植物性格,西方人称为动物性格。 三、饮食方式的不同中西方的饮食方式有很大不同,这种差异对民族性格也有影响。 在中国,任何一个宴席,不管是什么目的,都只会有一种形式,就是大家团团围坐,共享一席。 筵席要用圆桌,这就从形式上造成了一种团结、礼貌、共趣的气氛。 美味佳肴放在一桌人的中心,它既是一桌人欣赏、品尝的对象,又是一桌人感情交流的媒介物。 人们相互敬酒、相互让菜、劝菜,在美好的事物面前,体现了人们之间相互尊重、礼让的美德。 虽然从卫生的角度看,这种饮食方式有明显的不足之处,但它符合我们民族“大团圆”的普遍心态,反映了中国古典哲学中“和”这个范畴对后代思想的影响,便于集体的情感交流,因而至今难以改革。 西式饮宴上,食品和酒尽管非常重要,但实际上那是作为陪衬。 宴会的核心在于交谊,通过与邻座客人之间的交谈,达到交谊的目的。 如果将宴会的交谊性与舞蹈相类比,那么可以说,中式宴席好比是集体舞,而西式宴会好比是男女的交谊舞。 由此可见,中式宴会和西式宴会交谊的目的都很明显,只不过中式宴会更多地体现在全席的交谊,而西式宴会多体现于相邻宾客之间的交谊。 与中国饮食方式的差异更为明显的是西方流行的自助餐。 此法是:将所有食物一一陈列出来,大家各取所需,不必固定在位子上吃,走动自由,这种方式便于个人之间的情感交流,不必将所有的话摆在桌面上,也表现了西方人对个性、对自我的尊重。 但各吃各的,互不相扰,缺少了一些中国人聊欢共乐的情调。 所以,归根结底还是感性与理性之间的差异。 但是,这种差异似乎在随着科学的发展而变的模糊。 越来越多的中国人以不再只注重菜的色、香、味,而更注重它的卫生与营养了。 尤其是在经历了非典以后。 还有,人们因为越来越繁忙的工作,觉得中餐做起来太麻烦,不如来个汉堡方便等。 这样一来在饮食上差异也就不太分明了。

中西方饮食文化差异

略谈中西方饮食文化差异餐饮产品由于地域特征、气侯环境、风俗习惯等因素的影响,会出现在原料、口味、烹调方法、饮食习惯上的不同程度的差异。 正是因为这些差异,餐饮产品具有了强烈的地域性。 中西文化之间的差异造就了中西饮食文化的差异,而这种差异来自中西方不同的思维方式和处世哲学。 中国人注重“天人合一”,西方人注重“以人为本”。 这里简要从下面三个方面谈谈中西方饮食文化的差异。 一、两种不同的饮食观念 对比注重“味”的中国饮食,西方是一种理性饮食观念。 不论食物的色、香、味、形如何,而营养一定要得到保证,讲究一天要摄取多少热量、维生素、蛋白质等等。 即便口味千篇一律,也一定要吃下去——因为有营养。 这一饮食观念同西方整个哲学体系是相适应的。 形而上学是西方哲学的主要特点。 西方哲学所研究的对象为事物之理,事物之理常为形上学理,形上学理互相连贯,便结成形上哲学。 这一哲学给西方文化带来生机,使之在自然科学上、心理学上、方法论上实现了突飞猛进的发展。 但在另一些方面,这种哲学主张大大地起了阻碍作用,如饮食文化。 在宴席上,可以讲究餐具,讲究用料,讲究服务,讲究菜之原料的形、色方面的搭配;但不管怎么豪华高档,从洛杉矶到纽约,牛排都只有一种味道,无艺术可言。 作为菜肴,鸡就是鸡,牛排就是牛排,纵然有搭配,那也是在盘中进行的,一盘“法式羊排”,一边放土豆泥,旁倚羊排,另一边配煮青豆,加几片番茄便成。 色彩上对比鲜明,但在滋味上各种原料互不相干、调和,各是各的味,简单明了。 中国人是很重视“吃”的,“民以食为天”这句谚语就说明我们把吃看得与天一样重要。 由于我们这个民族几千年来都处于低下的生产力水平,人们总是吃不饱,所以才会有一种独特的把吃看得重于一切的饮食文化,我想,这大概是出于一种生存需要吧。 如果一种文化把吃看成首要的事,那么就会出现两种现象:一方面会把这种吃的功能发挥到极致,不仅维持生存,也利用它维持健康,这也就是”药补不如食补”的文化基础;另一方面,对吃的过份重视,会使人推崇对美味的追求。 在中国的烹调术中,对美味追求几乎达到极致,以至中国人到海外谋生,都以开餐馆为业,成了我们在全世界安身立命的根本!遗憾的是,当我们把追求美味作为第一要求时,我们却忽略了食物最根本的营养价值,我们的很多传统食品都要经过热油炸和长时间的文火饨煮,使菜肴的营养成分受到破坏,许多营养成分都损失在加工过程中了。 因而一说到营养问题,实际上就触及到了中国饮食文化的最大弱点。 民间有句俗话:“民以食为天,食以味为先”。 就是这种对美味的追求,倒使我们忽略了吃饭的真正意义。 中国人在品尝菜肴时,往往会说这盘菜“好吃”,那道菜“不好吃”;然而若要进一步问一下什么叫“好吃”,为什么“好吃”,“好吃”在哪里,恐怕就不容易说清楚了。 这说明,中国人对饮食追求的是一种难以言传的“意境”,即使用人们通常所说的“色、香、味、形、器”来把这种“境界”具体化,恐怕仍然是很难涵盖得了的。 中国饮食之所以有其独特的魅力,关键就在于它的味。 而美味的产生,在于调和,要使食物的本味,加热以后的熟味,加上配料和辅料的味以及调料的调和之味,交织融合协调在一起,使之互相补充,互助渗透,水乳交融,你中有我,我中有你。 中国烹饪讲究的调和之美,是中国烹饪艺术的精要之处。 菜点的形和色是外在的东西,而味却是内在的东西,重内在而不刻意修饰外表,重菜肴的味而不过分展露菜肴的形和色,这正是中国美性饮食观的最重要的表现。 在中国,饮食的美性追求显然压倒了理性,这种饮食观与中国传统的哲学思想也是吻合的。 作为东方哲学代表的中国哲学,其显著特点是宏观、直观、模糊及不可捉摸。 中国菜的制作方法是调和鼎鼐,最终是要调和出一种美好的滋味。 这一讲究的就是分寸,就是整体的配合。 它包含了中国哲学丰富的辩证法思想,一切以菜的味的美好、谐调为度,度以内的千变万化就决定了中国菜的丰富和富于变化,决定了中国菜菜系的特点乃至每位厨师的特点。 二、中西饮食对象的差异 西方人认为菜肴是充饥的,所以专吃大块肉、整块鸡等“硬菜”。 而中国的菜肴是“吃味”的,所以中国烹调在用料上也显出极大的随意性:许多西方人视为弃物的东西,在中国都是极好的原料,外国厨师无法处理的东西,一到中国厨师手里,就可以化腐朽为神奇。 足见中国饮食在用料方面的随意性之广博。 据西方的植物学者的调查,中国人吃的菜蔬有600多种,比西方多六倍。 实际上,在中国人的菜肴里,素菜是平常食品,荤菜只有在节假日或生活水平较高时,才进入平常的饮食结构,所以自古便有“菜食”之说,菜食在平常的饮食结构中占主导地位。 中国人的以植物为主菜,与佛教徒的鼓吹有着千缕万丝的联系。 他们视动物为“生灵”,而植物则“无灵”,所以,主张素食主义。 西方人在介绍自己国家的饮食特点时,觉得比中国更重视营养的合理搭配,有较为发达的食品工业,如罐头、快餐等,虽口味千篇一律,但节省时间,且营养良好,故他们国家的人身体普遍比中国人健壮:高个、长腿、宽大的肩、发达的肌肉;而中国人则显得身材瘦小、肩窄腿短、色黄质弱。 有人根据中西方饮食对象的明显差异这一特点,把中国人称为植物性格,西方人称为动物性格。 三、饮食方式的不同 中西方的饮食方式有很大不同,这种差异对民族性格也有影响。 在中国,任何一个宴席,不管是什么目的,都只会有一种形式,就是大家团团围坐,共享一席。 筵席要用圆桌,这就从形式上造成了一种团结、礼貌、共趣的气氛。 美味佳肴放在一桌人的中心,它既是一桌人欣赏、品尝的对象,又是一桌人感情交流的媒介物。 人们相互敬酒、相互让菜、劝菜,在美好的事物面前,体现了人们之间相互尊重、礼让的美德。 虽然从卫生的角度看,这种饮食方式有明显的不足之处,但它符合我们民族“大团圆”的普遍心态,反映了中国古典哲学中“和”这个范畴对后代思想的影响,便于集体的情感交流,因而至今难以改革。 西式饮宴上,食品和酒尽管非常重要,但实际上那是作为陪衬。 宴会的核心在于交谊,通过与邻座客人之间的交谈,达到交谊的目的。 如果将宴会的交谊性与舞蹈相类比,那么可以说,中式宴席好比是集体舞,而西式宴会好比是男女的交谊舞。 由此可见,中式宴会和西式宴会交谊的目的都很明显,只不过中式宴会更多地体现在全席的交谊,而西式宴会多体现于相邻宾客之间的交谊。 与中国饮食方式的差异更为明显的是西方流行的自助餐。 此法是:将所有食物一一陈列出来,大家各取所需,不必固定在位子上吃,走动自由,这种方式便于个人之间的情感交流,不必将所有的话摆在桌面上,也表现了西方人对个性、对自我的尊重。 但各吃各的,互不相扰,缺少了一些中国人聊欢共乐的情调。 所以,归根结底还是感性与理性之间的差异。 但是,这种差异似乎在随着科学的发展而变的模糊。 越来越多的中国人以不再只注重菜的色、香、味,而更注重它的卫生与营养了。 尤其是在经历了非典以后。 还有,人们因为越来越繁忙的工作,觉得中餐做起来太麻烦,不如来个汉堡方便等。 这样一来在饮食上差异也就不太分明了。 --作者:bill

中西方饮食文化的差异 ?

中西文化之间的差异造就了中西饮食文化的差异,而这种差异来自中西方不同的思维方式和处世哲学。 中国人注重“天人合一”,西方人注重“以人为本”。 一、两种不同的饮食观念:西方是一种理性饮食观念不论食物的色、香、味、形如何,而营养一定要得到保证,讲究一天要摄取多少热量、维生素、蛋白质等等;中国人是很重视“吃”的,推崇对美味的追求.二、中西饮食对象的差异:西方人认为菜肴是充饥的,所以专吃大块肉、整块鸡等“硬菜”。 而中国的菜肴是“吃味”的,所以中国烹调在用料上也显出极大的随意性.

相关标签: 何以见出两国的饮食差异、 从火焰菜在欧洲和中国的烹饪方式、

本文地址:https://www.rixiy.com/article/d9b2afc1ba4fe8d4d3a8.html

上一篇:迎新年感受中国年味醇厚之美...

下一篇:臭味困扰?地板拖拖不清,根源揭秘...

<a href="https://www.rixiy.com/" target="_blank">日夕导航</a>

人气排行榜

人气排行榜